2014年11月30日(日)2年半ぶりの自転車の再開

再任用を4年間やり、その後「アスポート越谷」という会社で1年半働き、66歳になりました。早いものですね。

再任用を4年間やり、その後「アスポート越谷」という会社で1年半働き、66歳になりました。早いものですね。

3年前までは、足も丈夫で問題は無かったのですが、65歳を過ぎた当たりから、老人性皮膚病の完治が遅くなり、それに並行して、脹ら脛や膝などに違和感を感じるようになりました。赤谷のガレージにしまい込まれていた自転車を自宅に持ち帰り、自宅で暇なときに乗れるように整備をしました。

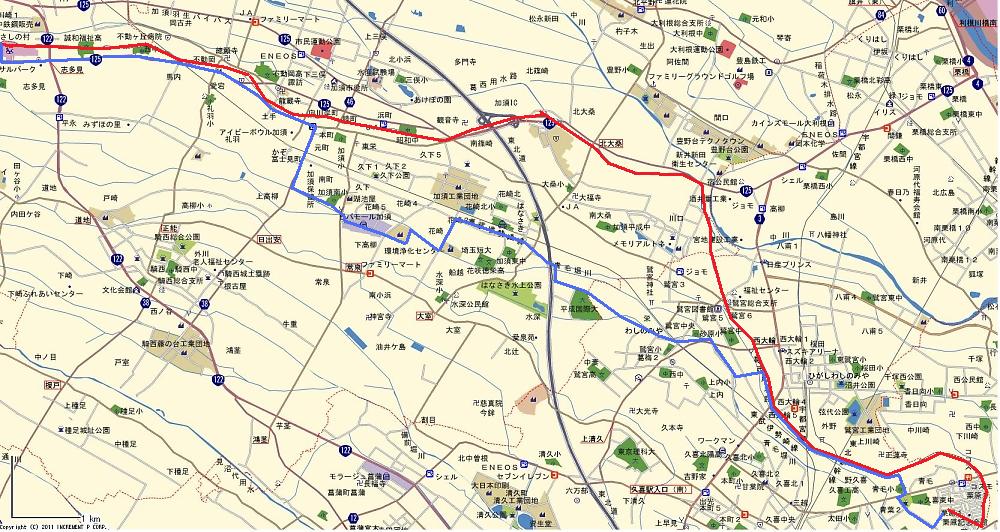

早速、本日から開始です。ハイラックスの荷台に自転車(荷台が狭いので、前後のタイヤ2本を外して載せました。)を積んで、いつも行く関宿城に向かいました。

到着してからタイヤの組立をしましたが、しばらくぶりなのでなかなかうまくいきません。オタオタしていると、70歳ぐらいの自転車のベテランの方が近づいてきてアドバイスを頂きました。忘れないように絵入りで記録します。

①タイヤのネジは強く締め付けない。ボルト側ではなく、ナット側を左にねじりながら調整をする。

昔からボルト側のネジを思い切り締め付けていました。先端の板が倒せないときは、無理矢理ペンチを使って折り曲げていました。今回も大型ペンチを取り出して作業をしようとした矢先に、ベテランが慌てて近づいてきたようです。大失敗でした。

今後は軽く手でナット側を締めることにします。後で乗ってみて分かったことですが、キツく閉める必要は感じませんでした。ベテランがキツく閉めると、たまにタイヤの回転がおかしくなることがあるので、気をつけるようにアドバイスされました。

②右のクラッチ(後輪のギア)は最小から3段目ぐらい、左のクラッチ(ペダルのギア)は最大で良い。

年齢的に、この位を基準にすると良いようです。スピードを上げたければ(3年前はそうしていたのですが)、右クラッチで後輪のギアを最大にしていました。一瞬のふらつきで事故になりそうなヒヤリが何回かありましたが、今度そうなると必ず事故りますので、アドバイスを聞いて「最小から3段目」でやるつもりです。

なお、後輪のギアを「小から大に」変化させるときは、右のクラッチをそのまま内側へカチリと動かせば良いですが、逆に「大から小に」変化させるときには必ず逆スイッチを入れてから操作します。

左のクラッチは、足の疲れにも寄りますが、坂道では必ず「最小か、その手前」にして、足への負担を減らすことにします。平らな道では最大で良いようです。なお、ペダルのギアを「小から大に」変化させるときは、左のクラッチをそのまま内側へカチリと動かせば良いですが、逆に「大から小に」変化させるときには必ず逆スイッチを入れてから操作します。

以上が、ベテランの人から聞いたアドバイスです。その直前に、近所の自転車屋さんにタイヤの空気の調整をしてもらいに行ったときに下記のアドバイスを頂きましたので、追記しておきます。

③空気入れとタイヤの空気入れバルブの間に入れて使う金具

これまでは直接空気入れで入れていましたが、なかなか入らず難儀をしていました。3年間の月日の結果、左の図のような便利な金具が発売されたようです。100円で譲ってもらいました。これを使うと空気がうまく入るとのことです。実際自転車屋さんで入れているのを見ましたが、簡単に入りました。これは、便利。

最後に、本日のウォーミングアップのサイクリングは5km程度でしたが、そのときの写真を掲載します。圏央道が大分出来上がってきています。

|

再任用を4年間やり、その後「アスポート越谷」という会社で1年半働き、66歳になりました。早いものですね。

再任用を4年間やり、その後「アスポート越谷」という会社で1年半働き、66歳になりました。早いものですね。

気持ちの良い春先の土曜日だった。次女のヒロコと二人でサイクリングに行った。車にマウンテンバイクを2台積んでいった。渡良瀬遊水池は貯水を空にしていて、さらに野焼きをやっていた。先日それが原因で大きな火事になったらしい。しかし、周りを土手に囲まれているので、大事には至らなかったようだ。彼方此方から野焼きの煙や火が見えた。自転車で奥の方まで行ったら、一面野が真っ黒に焼けていて、数カ所で煙りがたっていた。北川辺の道の駅まで行ってお昼ご飯を食べた。帰りは、古河へ回ったので、途中で「蔵の湯」と言う温泉で汗を流して帰った。楽しい一日だった。

気持ちの良い春先の土曜日だった。次女のヒロコと二人でサイクリングに行った。車にマウンテンバイクを2台積んでいった。渡良瀬遊水池は貯水を空にしていて、さらに野焼きをやっていた。先日それが原因で大きな火事になったらしい。しかし、周りを土手に囲まれているので、大事には至らなかったようだ。彼方此方から野焼きの煙や火が見えた。自転車で奥の方まで行ったら、一面野が真っ黒に焼けていて、数カ所で煙りがたっていた。北川辺の道の駅まで行ってお昼ご飯を食べた。帰りは、古河へ回ったので、途中で「蔵の湯」と言う温泉で汗を流して帰った。楽しい一日だった。